プロパン(C₃H₈)は、炭素3個と水素8個からなる飽和炭化水素(アルカン)の一種です。

常温常圧では無色・無臭の気体で、可燃性が高い燃料ガスとして広く利用されています。

この記事では冒頭に

- プロパンの分子構造(構造式・示性式・骨格構造式)の書き方や特徴

半ばに

- 物理的・化学的性質、日常での使用例、安全な取り扱いポイント

後半

- さらにメタン・エタン・ブタンなど他の炭化水素との違いについて

超マニアックに解説します。

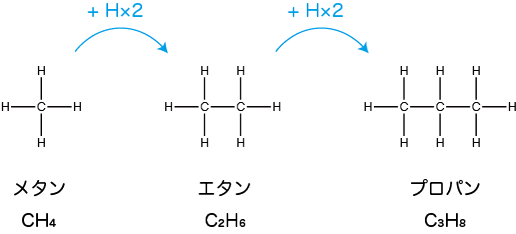

プロパンの分子構造と構造式の表し方

分子式

プロパンの分子式は C₃H₈ です。

これは分子全体で炭素原子3個と水素原子8個を含むことを示しています。

アルカン(鎖式飽和炭化水素)の一般式は

C<sub>n</sub>H<sub>2n+2</sub> で表され

プロパンはその例(n=3)にあたります

構造式

プロパンの構造式(示性式とも言います)は CH₃-CH₂-CH₃ と表されます

これはプロパン分子内の各原子のつながり方を示したもので、

中央のCH₂基(メチレン基)が両端のCH₃基(メチル基)2つと結合している構造を意味します。

言い換えると、炭素原子3つが一直線につながり、端の2つの炭素にはそれぞれ3個の水素、中央の炭素には2個の水素が結合しています。

(炭素数4のブタンになると分岐した異性体が現れます)。

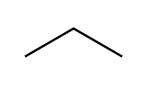

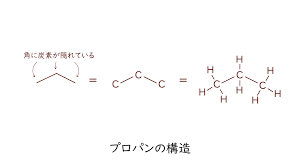

骨格構造式

有機化学では構造式をさらに簡略化して描く手法として骨格構造式があります。

骨格構造式では炭素(C)と水素(H)の記号を省略し、炭素同士の結合を線で表します。

線の折れ曲がった角や線の終端が炭素原子を示し、水素原子は炭素の価数を満たす数だけ存在するとみなします。

プロパンの場合、3つの炭素が鎖状につながっているので、骨格構造式では炭素-炭素間の結合を一直線の「折れ線」で描きます(ジグザグに折れ曲がった線を1つ描けば、両端と折れ曲がり部分の計3ヶ所がそれぞれ炭素原子を表したことになります)。

例えば下図のように、プロパン分子の骨格構造式は非常にシンプルな折れ線になります。

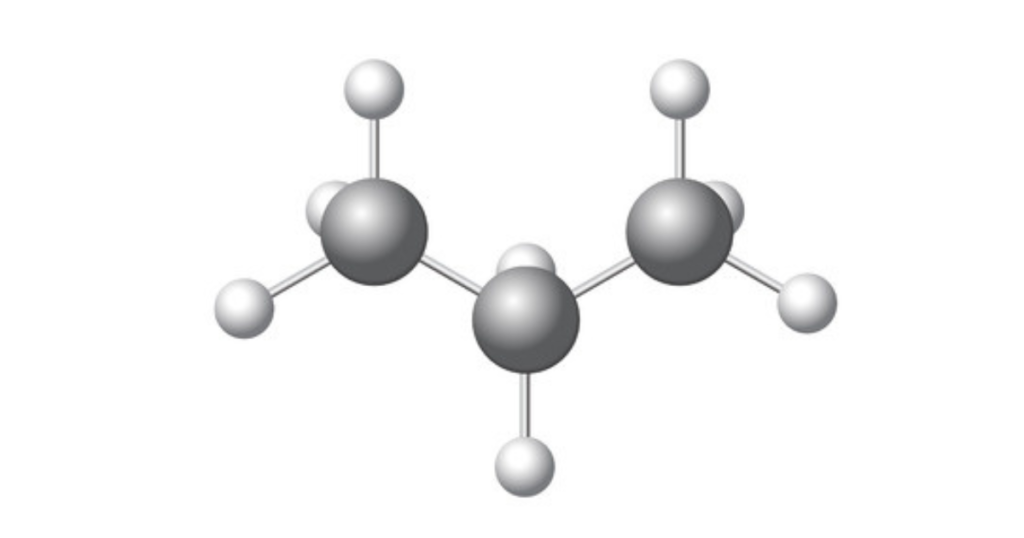

プロパン分子のボール&スティックモデル。

※上の図はプロパンの分子模型で、灰色の球が炭素、白色の球が水素を表しています。

炭素3原子がほぼ直線状に結合しており、各炭素は周囲の水素で四面体形に囲まれている。

この直鎖状の構造がプロパンの基本骨格です。

プロパン分子の形状は各炭素原子が正四面体構造をとるため、

実際には一直線というよりも少し折れ曲がった立体構造をしています。

このような構造により、プロパンは炭素-炭素間がすべて単結合で回転可能な柔軟な分子構造となっています。

プロパンの主な物理・化学的性質

プロパンは比較的軽い分子量の炭化水素ですが、3つの炭素と8つの水素を持つため、いくつか特徴的な物理・化学的性質があります。

主な性質をまとめました!

- 状態

無色・無臭の気体(25℃, 1気圧)。

液化石油ガス(LPG)としてボンベに充填するときは加圧して液体として保存します(後述)。 - 密度

気体の密度は約 2.0 kg/m³(0℃, 1 atm)で、空気=1としたガス比重は約1.5になります。

これは空気よりも重いことを意味します。

一方、液体プロパンの密度は水の約半分程度(約0.5 g/mL)で、水に浮くほど軽い液体です。 - 融点

−187.7 ℃。非常に低い温度で凍結し固体になります。 - 沸点

−42.1 ℃(1 atm)。−42℃以下に冷やすか加圧すると液体に圧縮できますが、室温では自然に気化して気体になります。

この沸点はブタンより低くメタン・エタンより高い中間的な値です。 - 引火点

−104 ℃。これは液化したプロパンに火がつく最低温度ですが、プロパンは常温で気体のため実用上はすぐ燃焼し得ることを示します。 - 発火点

470 ℃。空気中でこれ以上に熱せられると着火源がなくても自発的に燃え始めます。 - 燃焼範囲(爆発限界)

約2.1〜9.5 Vol%(空気中のプロパン濃度)。

この範囲内の濃度で空気と混合すると火がつき爆発的に燃焼する危険があります。

濃度が2%未満と薄すぎても、約10%以上と濃すぎても燃焼しません。 - 溶解性

水にはほとんど溶けません(0℃で約47 mg/L)。

そのため水にプロパンガスを通してもバブルとして浮かび上がります。

以上のように、プロパンは−42℃という比較的高い沸点を持つため常温ではガス状ですが、圧力をかけてボンベに充填すれば容易に液化できる性質があります。

また、空気より重いため漏れると床付近に滞留しやすい点にも注意が必要です

液体プロパンが大気中で放出されると瞬時に気化し、その際周囲の熱を奪うため空気中の水蒸気が凝結して白い霧状に見えることがあります

(寒い日にドライアイスから出る白煙に似た現象です)。

化学的性質

プロパンは飽和炭化水素なので化学的には比較的安定で反応しにくい物質ですが、高温では激しく燃焼します。

十分な酸素とともに燃焼させると二酸化炭素 (CO₂)と水 (H₂O)が生成し、多くの熱エネルギーを放出します(プロパン1 kgあたり約50 MJの熱量)。

酸素が不足した不完全燃焼では一酸化炭素 (CO)**やスス(炭素の微粒子)を生じることがあり、室内での燃焼には換気が必要です。

また、塩素などと反応させると置換反応(例 塩化プロピルの生成)が起こるなど、アルカンに共通の反応性も示します。

日常におけるプロパンの利用例

LPガス(液化石油ガス)としての利用

プロパンは私たちの日常生活でLPガスとして広く使われています。

家庭用のガスコンロや給湯器、暖房用のストーブなどの燃料としてプロパンが充填されたボンベが各家庭に設置されている地域も多く、日本では約95%の地域でプロパンガスがエネルギー源として利用されています。

LPガス(Liquefied Petroleum Gas)という名称の通り、プロパンはボンベ内で加圧され液体になっていますが、使用時には減圧されて気体となり燃焼器具に供給されます。

家庭用や業務用に広く使われるLPガス容器(プロパンボンベ)。

プロパンは比較的低温でも気化するため屋外の寒冷な環境下でもガス圧を確保しやすく、屋外バーベキュー用のボンベなどにも利用される。ボンベには安全のため臭いを付ける着臭剤が添加されている。

LPガスの主成分はプロパンですが、実際に市販されるLPガスには用途に応じて少量の他の炭化水素が混合されています。

たとえば日本の家庭用LPガスではプロパンに加えプロパンより炭素数の多いブタンも含まれています。

また製造段階で副生成するプロピレン(プロピレン=プロペン)やブタン系のブチレン等が混ざる場合もあります。

製造過程で発生する副産物詳細記事はこちらからどうぞ!

このように複数の成分を含むため、「液化石油ガス(LPG)」と総称されます。

一方で都市ガス(天然ガス由来のメタン主体のガス)とは成分も供給方式も異なります。

都市ガスはメタン主体で配管ネットワークを通じて供給されるのに対し、LPガスはプロパン・ブタン主体でボンベ交換によって各戸に届けられる点が大きな違いです。

料理・暖房など家庭用燃料

プロパンガスは家庭のコンロやオーブン、湯沸かし器(給湯器)などで火を起こす燃料として利用されています。

火力が強く、ガスコンロで鍋やフライパンを素早く加熱できるため、都市ガスと並んで調理用熱源として普及しています。

また、ガスファンヒーターやガスストーブなど暖房にも用いられ、停電時でも使える利点があります。

プロパンはボンベに液化して貯蔵されるため、電気や都市ガス配管が届かない地域でも独立したエネルギー源として重宝されています。

アウトドア用途

沸点が低く寒冷な環境でも気化しやすいプロパンは、キャンプやアウトドアで使うカセットコンロ用ボンベやバーベキューグリル用ガスとしても活躍します。

特に冬場の野外では、プロパンを多く含むガスボンベの方がブタンのみのボンベより低温下でも安定して火力を得られる利点があります。

家庭用の小型ボンベ(カセットボンベ)は主にブタン主体ですが、寒冷地向けにはプロパン混合率を上げた製品もあります。

業務用・産業用燃料

工事現場などで用いられるガスバーナー(溶断機や加熱用バーナー)や、飲食店の業務用コンロ、ボイラーなどでもプロパンが燃料として使われます。

また農業用のビニールハウス加温機や工場の乾燥炉など幅広い産業でプロパン燃料の燃焼器が利用されています。

自動車(LPガス自動車)

プロパンはクリーンな燃焼をするため、自動車の燃料にも使われています。特に日本ではタクシー車両の多くがLPガス車であり、ガソリンエンジンを改造してプロパン・ブタンを燃料としています。

。LPガス車は排気中の粒子状物質(黒煙)が少なく、静粛性も高いことから主に業務用車両で採用されています。世界的にもプロパンなどLPG燃料の車両は数百万台規模で普及しています

。

冷媒(冷房・冷凍用途)

意外に思われるかもしれませんが、プロパンは冷蔵庫やエアコンの冷媒(熱交換媒体)として使われることもあります。プロパンは物理的性質がフロン類に近く、冷媒名「R-290」と呼ばれ、代替フロン(HFC)より地球温暖化係数が低い自然冷媒として注目されています

。特にガスを燃焼せずに熱吸収で冷却するガス吸収式冷凍機では、戦前からプロパンが冷媒に利用されてきた歴史があります

。ただし可燃性が高いため、設計された機器以外で無理にプロパンを冷媒に使うと爆発の危険があり、高圧ガス保安法の規制対象にもなるため注意が必要です

。

工業原料

プロパンは化学工業の原料(フィードストック)としても利用されます。

石油精製や天然ガス分離で副産物として得られるプロパンは、一部が**プロピレン(プロピレンはプラスチック原料になる不飽和炭化水素)**に変換されたり、高温での熱分解(クラッキング)によってエチレンやガソリン成分を作る原料になったりします

。このようにエネルギー源だけでなく化学製品の材料としても役立っています。

LPガスの安全性と取り扱いのポイント

プロパンは便利なエネルギーですが、その可燃性の高さゆえに安全な取り扱いが重要です。

LPガス(プロパン)の安全面で知っておきたいポイントをまとめます。

臭いによる漏洩検知

純粋なプロパンガスは無臭ですが、家庭用や業務用のLPガスには実は、エタンチオール(エチルメルカプタン)という強い異臭の物質が微量添加されています。

これはガス漏れにいち早く気付くための安全措置です。

タマネギが腐ったような独特の臭いがガス漏れ警報の役割を果たし、「ガス臭い」と感じたらすぐに火気を消し換気するよう利用者に促します。

換気と一酸化炭素中毒防止

プロパンが燃焼するには新鮮な酸素が必要です。

不完全燃焼が起こると有毒な一酸化炭素が発生する恐れがあるため、室内でガス暖房機や湯沸かし器を使う際は必ず換気を行ってください。

またガスコンロ使用中もキッチンの換気扇を回し、空気の入れ替えをすることが推奨されます。これはプロパンそのものの安全だけでなく、燃焼生成物による中毒事故を防ぐためにも重要です。

ガス漏れ時の注意

前述の通りプロパンは空気より重いガスで、漏れると床付近や低い場所にたまりやすい性質があります。

そのためガス漏れに気付いたら低い位置の換気を行うことが効果的です。

ドアや窓の下部を開けたり扇風機で床近くの空気を外に追い出すといった措置が有効です。決して火気は近づけず、静電気火花にも注意しながら換気してください。

容器の取り扱い

プロパンボンベ(シリンダー)は高圧に耐える金属製容器に液化ガスとして充填されています。

ボンベは直立させて設置し、倒したり横にしたりしないようにします。これは液化したプロパンがバルブから流出するのを防ぐためです。また容器を直射日光下や高温になる場所に放置しないことも重要です(ボンベには40℃以下で保管という注意書きがあります)。

夏場は日除けカバーをかけるなどして温度上昇を防ぎましょう。

定期点検

ガス機器やボンベ、ホース類は定期的に点検・交換することが大切です。

ガス事業者による法定点検が4年おきに行われますが、利用者自身もガス漏れ検知スプレー(発泡液)などでホース接続部のチェックをするのが望ましいでしょう。

ガス臭がしなくても、ときどき石鹸水をホースの継ぎ目に塗って泡が出ないか確認すると安心です。

火気厳禁の環境

ガスが充満している恐れがある場所では、マッチやライターはもちろん、電気のスイッチを入切する火花ですら引火源となる可能性があります。ガス漏れに気付いた場合は電灯のスイッチやコンセントの抜き差しも避け、まずは窓を開けるなど換気を最優先してください。十分に換気して臭いが完全になくなってから状況確認を行います。

ポイントを守れば、プロパンは安全かつ便利に利用できるエネルギーです。

適切な知識を持って扱うことで、日常生活から産業分野まで、プロパンの恩恵を安心して享受することができます。

他の炭化水素との比較と豆知識

最後に、プロパンと性質が類似または関連する他の炭化水素について簡単に比較しておきましょう。

炭化水素(炭素と水素からなる化合物)は炭素数によって物性が変化し、燃料としての性質も異なります。

メタン (CH₄)

炭素数1の最も小さな炭化水素で、都市ガスの主成分です。

沸点は約−161.5℃と非常に低いため常温で液化することはできず、通常は圧縮しても液体にならない気体燃料としてガス導管で供給されます(天然ガスの液体輸送には−162℃まで冷却する必要があります)。

メタンは空気より軽い(比重約0.55)ため、漏れた場合は上空へ拡散しやすい性質があります。

燃焼するときの発熱量(一重量あたり)はプロパンより高いですが、体積あたりのエネルギー密度は低めです。

無臭のため都市ガスには臭い付けがされています。

エタン (C₂H₆)

炭素数2のアルカンで、天然ガス中に数%含まれる気体です。沸点は約−88.6℃、融点−182.8℃とメタンに次いで低温で液化します。

エタンもほぼ常温では気体で、ガス比重は空気=1に対して約1.05と空気とほぼ同程度の重さです。

一般家庭で単独に使われることは少なく、大半は都市ガス中に混じって燃焼されるか、石油化学工場でエチレン(不飽和炭化水素)製造の原料に用いられています。

エタンもメタン同様に無色無臭で非常に可燃性ですが、爆発範囲(約3〜12%)に入ると爆発の危険があります。

プロパン (C₃H₈)

主題のプロパンです。炭素数3のアルカンで沸点−42℃、常温では加圧により容易に液化できます。

ガス比重は約1.5(空気より重い)で、燃焼範囲は2.1〜9.5%と比較的狭く適切な濃度では着火しやすい燃料です。

プロパンは家庭用燃料(LPガス)や工業用燃料として幅広く利用され、単独成分としてボンベで流通する点で他の軽いアルカンと異なります。

また分子構造に異性体が存在しない最後のアルカンでもあります(炭素数4以上では構造異性体が登場)。

ブタン (C₄H₁₀)

炭素数4のアルカンで、沸点は約−0.5℃とほぼ室温に近い値です。

常温でもわずかな加圧(2気圧程度)で液化するため、ライターの燃料やカセットコンロ用ガスボンベの燃料として利用されています。

ブタンにはn-ブタン(直鎖)とイソブタン(分岐鎖)の2つの構造異性体があり、混合物としてLPガスに含まれることもあります。

ガス比重はプロパンより大きく約2.0(空気の2倍の重さ)で、漏れると床面に滞留しやすいです。

プロパンに比べ気化しにくく、寒冷地ではブタン主体のボンベはガス圧低下で火力が出にくくなる欠点があります。そのため冬季や低温環境ではプロパンの割合を増やした燃料が使われます。

シクロプロパン (C₃H₆)

プロパンと混同しやすい名前ですが、炭素3個が環状につながった構造を持つ別物の炭化水素です。

分子式はプロパンより水素が2つ少ないC₃H₆で、不飽和度のあるシクロアルカンに分類されます。

3員環構造のため炭素間の結合角が理想的な109.5°から大きく外れており、分子に強いひずみ(環ひずみ)が生じています。

この構造上のひずみによりシクロプロパンは通常のプロパンより反応性が高く不安定で、酸素と混合すると衝撃や火花で爆発しやすい危険性があります。

過去にはシクロプロパンガスは吸入麻酔薬(全身麻酔)として使われたこともありますが、酸素との混合ガスが爆発しやすいことや取り扱いの難しさから現在ではほとんど用いられていません。

シクロプロパンは構造が特殊なため化学的にも興味深い物質ですが、プロパンとは性質が大きく異なることに注意が必要です。

以上、プロパンと関連する炭化水素類の違いを比較しました。

まとめると、炭素数が小さいメタン・エタンは常温で気体のまま扱う必要があり、プロパン・ブタンは加圧で液化貯蔵できるため燃料として持ち運びやすいという利点があります。

また炭素数の増加に伴い燃焼時の発熱量や物性が変化し、利用形態も異なってきます。

プロパンはその中でも扱いやすさとエネルギー密度のバランスが良いことから、家庭から産業まで幅広い分野で使われているのです。

参考文献

プロパンの性質・用途については化学メーカーやエネルギー関連の公的機関サイト、Wikipediaなど信頼性の高い情報源を参照しました▼

プロパンと他の炭化水素の比較データについては、日本LPガス協会の資料や化学専門サイトのデータを基にしています。

安全面の解説については経済産業省や日本LPガス協会の安全ガイドラインを参考に、一般向けに噛み砕いて説明しました。