LPG=LPガス

LPガス(LPG, Liquefied Petroleum Gas)とは、「液化石油ガス」の略称で、主にプロパンとブタンを主成分とするガス燃料の総称です。

LPG は英語で Liquefied Petroleum Gas(リキファイド・ペトロリウム・ガス)といいます。

直訳すると、「液化された石油ガス」です。

LPガスとは何か?

LPガス(LPG)は、石油を作るときや天然ガスを取り出すときに出てくる「プロパン」や「ブタン」というガスが主な材料になっているエネルギー。

これらのガスは、比較的低い圧力で常温でも液体にできる。

液化したLPガスはボンベ(容器)に充填して運搬・貯蔵でき、使用時に気化させて燃焼させます。

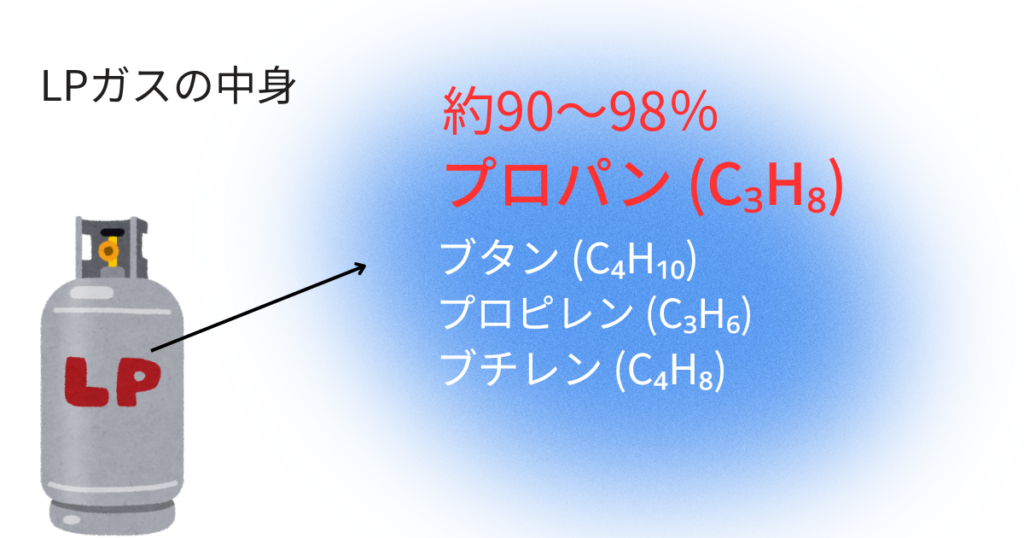

LPガスの成分と性質

実は、LPガスはいろんな成分が入ったガスのこと。

その中の主役が「プロパン」なんだ。

家庭で使っているLPガスは、ほぼプロパンだけだから、「プロパンガス」と同じ意味でよく使われてるよ。

LPガスの主成分はプロパンとブタン。

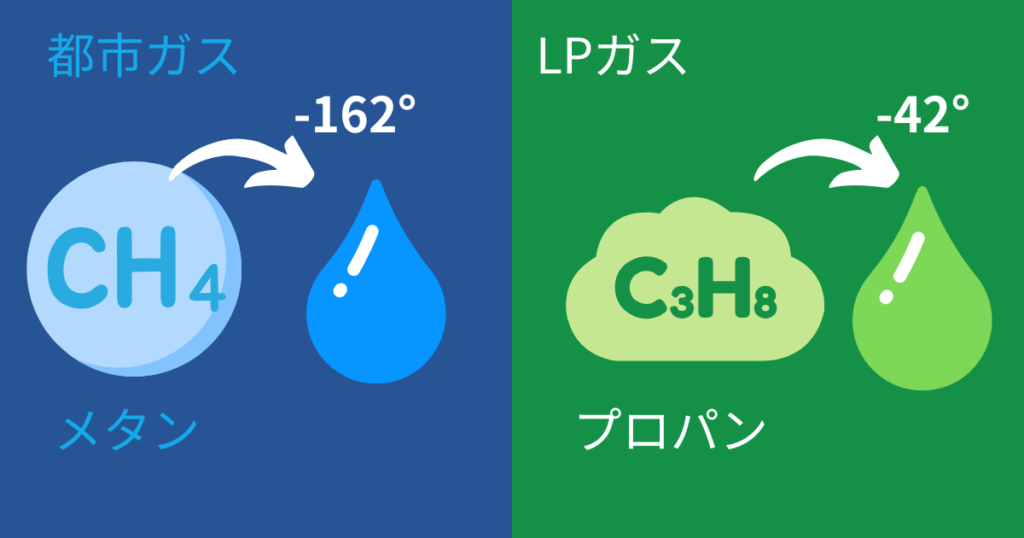

プロパンは沸点が-42℃、ブタンは-0.5℃と低温で液化する性質を持ち、圧力を加えれば常温でも液体になります。

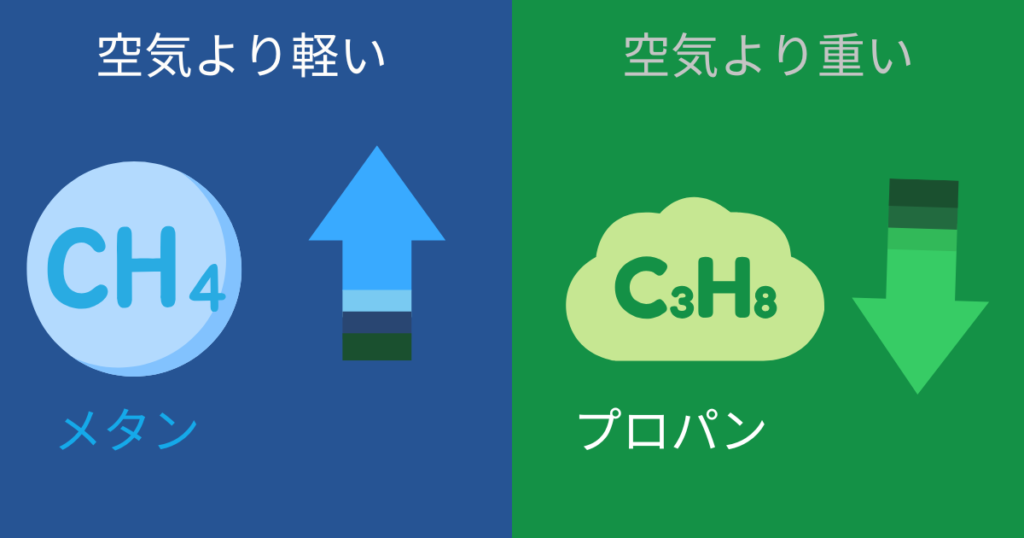

またLPガスは空気より重く(プロパンで比重約1.5、ブタンで約2.0)、漏れた場合は床付近に滞留します。

なお、LPガスそのものは無色無臭ですが、安全のため臭い(着臭剤)が付けられており、空気中に0.1%混在しても検知できるよう法律で定められています。

ガスには、わざと腐った玉ねぎみたいな嫌なにおいが付けられているんだ。

もしガスコンロがつかなくて、この嫌なにおいがしたら「ガス漏れ」かもしれないよ!

すぐに火を消して、換気して、大人やガス会社に伝えよう。

LPガスの供給形態

LPガスは各家庭や施設ごとに設置されたボンベから供給されます。

ガス事業者が定期的にボンベを配送・交換することで継続利用できます。

ボンベ内のガスは液化状態で貯蔵され、減圧されて気体となって各種ガス機器へ供給されます。

この個別供給方式により、ガス導管網がない地域でも利用できるのが特徴です。

ボンベ交換頻度について

LPガスの用途

LPガスは家庭用の調理・給湯はもちろん、飲食店など業務用の厨房、工場の加熱炉やボイラー、さらには自動車燃料(タクシーなどのLPG車)として幅広く使われています。

家庭用・業務用が国内消費の約46%、工業用が23%、化学原料用が19%を占めるなど、多方面に利用されるエネルギーです。

またLPガスは都市ガスの熱量調整用に添加されることもあります。

例えば都市ガス(13A)の熱量を一定に保つため、LPガスを混ぜてカロリーを補正する用途にも使われています。

都市ガスとの違い

LPガスと都市ガスは、原料や供給方式、料金体系など様々な点で異なります。

それぞれの特徴を理解することが、引越しや新規契約の際の判断に役立ちます。

LPガスと都市ガスの主な相違点

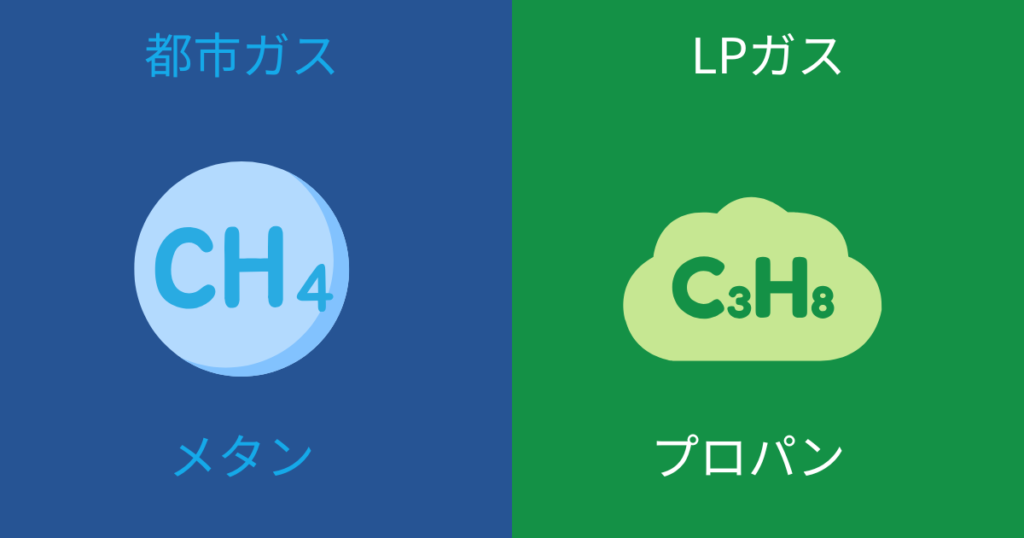

原料・成分の違い

前述の通り、LPガスの主成分はプロパン・ブタンなどの液化石油ガスですが、都市ガス(13A等)の主成分はメタン(天然ガス)です。

一方、都市ガスの主成分であるメタンは-162℃という極低温でないと液化できません。

都市ガスは主に液化天然ガス(LNG)、メタンを原料としており、空気より軽い性質があります。

一方でLPガスは空気より重い性質を持ちます。

また熱量にも大きな差があり、LPガスは1m³あたり約24,000kcalもの高い発熱量を持つのに対し、都市ガス13Aは約10,750kcal程度です。

つまり同じ体積ならLPガスの方が約2.2倍のエネルギーを含んでいます。このためガス機器で同じ仕事をする際、必要なガスの体積量が異なります。

供給方式の違い

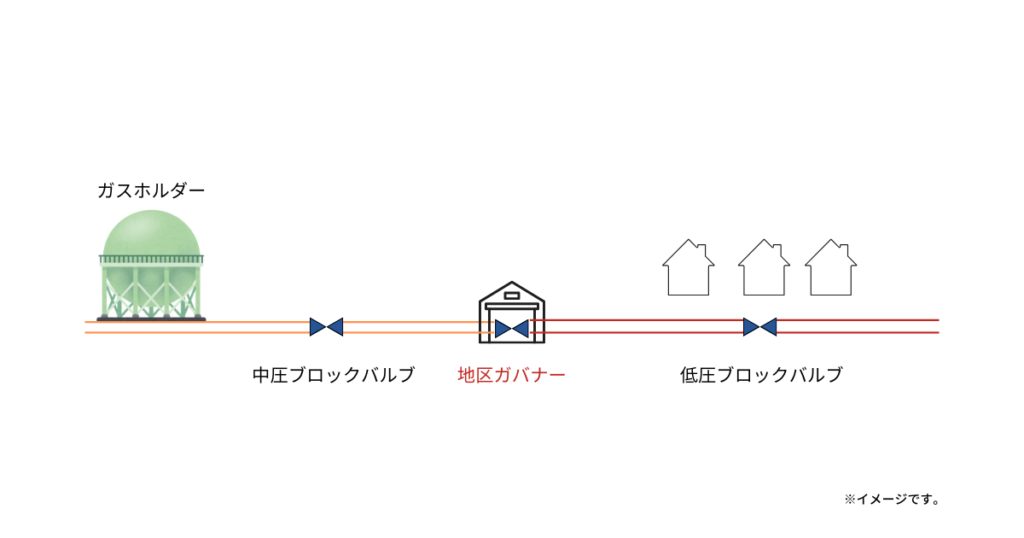

都市ガスは地域ごとに整備された埋設ガス導管ネットワークを通じて各家庭にガスを送り届けます。大量のガスを一括して製造・供給し、各戸に配管で分配する集中型です。

一方LPガスはボンベ(シリンダー)や大容量タンクによる分散型供給です。各家庭や建物にボンベを設置し、充填済みのガスを運んで供給するため、導管網が届かない地域でも利用可能です。導管インフラに依存しないため、山間部・離島を含め全国どこでも供給できる点が都市ガスとの大きな違いです。ただしボンベ交換など手間がかかる面はあります。

料金体系・価格の違い

都市ガスはかつて地域独占体制のもと「総括原価方式」で料金規制を受けてきました。そのため一般的に都市ガス料金は全国的に比較的安定しており、ガス種13Aの場合1m³あたり単価は200円前後など一定水準です。一方、LPガスは販売事業者ごとに価格を自由に設定できるため料金にばらつきがあります。配送コストや人件費がかかることもあり、平均的にLPガス料金は都市ガスより割高です。たとえばある調査では、同じ使用量ならLPガス代は都市ガスの約1.7~1.8倍になるとの結果も出ています。ただしLPガスは熱量が高いため、実際の使用量(m³)自体は都市ガスより少なくて済むという側面もあります。いずれにせよ、LPガス料金は事業者や地域によって異なり、契約前に料金確認することが重要です。

もっと詳しく違いを知りたい人は、下の2つの記事を読むことをお勧めします!!

LPガスのメリット

LPガスにはエネルギー源としていくつもの利点があります。

災害への強さや環境性能、熱量の高さなど、都市ガスや他のエネルギーと比較したLPガス特有のメリットを確認します。

LPガスを利用するメリット

環境にやさしいクリーンエネルギー

LPガスは化石燃料の中でも環境負荷が小さいクリーンエネルギーです。

燃焼時のCO₂排出係数は、ガソリンや灯油に比べ約10%少なく、原油を1とした場合0.86程度と低い値を示します。また硫黄分をほとんど含まないためSOx(硫黄酸化物)や煤煙の排出もごくわずかです。その環境性能の高さは天然ガス(都市ガス)と並びトップクラスであり、地球温暖化対策や大気汚染防止の面で優れています。実際、LPガスは「低炭素なエネルギー」として位置付けられ、家庭用燃料電池(エネファーム)の燃料にも利用されるなど環境面で評価されています。

災害に強く安定したエネルギー供給

LPガスは災害に強いエネルギーとされています。その最大の理由は、各家庭・施設ごとに分散して独立稼働できる点です。ボンベに入れて必要な場所に設置できるため、電力や都市ガスのような広域インフラに依存しません。仮に大規模災害で電気や都市ガスがストップしても、LPガスなら各戸に備えられたボンベから供給を継続できます。家庭用LPガスでは通常2本1組でボンベが設置され、1本が使用中でももう1本の満タンボンベが予備として控えています。この「軒下在庫」により、もし供給が途絶しても約1ヶ月程度はガスが使い続けられる計算になります。実際、東日本大震災(2011年)の際には各地の避難所でLPガスの備蓄ボンベが炊き出しや暖房に活用され、救援到着まで命をつなぐ役割を果たしました。また輸送も容易なことから、被災地の仮設住宅では主要な熱源(発電・冷暖房・調理・給湯)としてLPガスが活躍しました。このようにLPガスは災害時のエネルギーセキュリティ確保に寄与します。

発熱量が高くエネルギー効率に優れる

LPガスは他の燃料と比べて単位体積あたりのエネルギー量(カロリー)が非常に高いこともメリットです。前述のようにLPガスの発熱量は都市ガスの2倍以上あり、少ないガス使用量で大きな熱量を得られます。例えばコンロや給湯器で同じ湯沸かしをする場合、都市ガスに比べLPガスは使用ガス量を抑えられる計算です。そのためガスボンベ1本で賄える調理回数やお湯張りの量が多く、交換頻度も減る利点があります。また火力が強いため調理時間の短縮や湯沸かしの効率向上につながり、結果的にエネルギーを有効利用できます。高カロリーゆえに暖房や業務用加熱にも適しており、多用途で高いパフォーマンスを発揮します。

その他のメリット

LPガスは導管敷設工事が不要で初期設備投資が小さいこと、利用量に合わせて柔軟に供給量を調整できること、ボンベ交換制により長期不在時でも基本料金のみで済むケースがあることなど、利用形態によっては利便性の高い面もあります。

都市ガスとメリット比較したい方▼

LPガスのデメリット

メリットが多いLPガスですが、利用にあたって注意すべき短所や制約も存在します。都市ガスなど他のエネルギーと比較した場合に浮かび上がるLPガスのデメリットについて説明します。

LPガス利用の主なデメリット

料金が割高で地域・事業者により差が大きい

LPガス最大の欠点は、ガス料金が高くなりがちなことです。一般に同じエネルギー使用量で比較すると、LPガス代は都市ガス代の約1.5~2倍になるとされています。前述の通りLPガスは自由料金制のため事業者ごとに価格が異なり、消費者には料金が見えにくい場合があります。特に賃貸住宅では入居後にガス料金の高さに気付くケースも多く、不透明な料金に不満が出ることがあります。基本的に都市ガスの方が安価で安定していますので、LPガス利用時は契約前に料金の妥当性を確認することが重要です。

ボンベ供給ゆえの手間やスペースの必要

LPガスは各家庭にボンベを設置して供給するため、いくつか手間や制約があります。まず、定期的なボンベ交換や検針のために担当者の訪問が必要です。最近では遠隔監視や大容量バルク供給で交換頻度を減らす工夫もありますが、都市ガスのように使い続けても途切れないというわけにはいきません。万一ボンベの予備が空になれば新しいボンベに取り替えるまでガスが使えない状況も起こりえます(実際は予備ボンベがあるので急に止まることは稀です)。またボンベ置場の確保も必要で、戸建て住宅では敷地内に設置スペースが求められます。集合住宅でもボンベ庫を設置するためのスペースや景観上の配慮が必要です。このように供給インフラ管理の負担が利用者側にも一部発生する点はデメリットと言えます。ただし近年は大型バルク貯槽による集中供給などで管理負担を軽減する動きもあります。

ガス漏れ時の危険性と安全面での注意

可燃性ガスである以上、LPガス使用には都市ガス同様に火気・換気など安全面での注意が必要です。とくにLPガスは空気より重く漏洩時に床付近に滞留しやすいため、低所への換気が重要となります。閉め切った室内で漏れた場合、ガスが床に溜まって気付きにくく、着火源があると爆発の危険があります。都市ガス(メタン)は空気より軽く上方に拡散しやすい性質の違いがあります。このためLPガス用のガス警報器は床面近くに設置することが法律で義務付けられており、常に作動状態にしておく必要があります。さらに、ボンベや屋外配管は地震時の転倒・損傷対策としてしっかり固定しなければなりません。ガス事業者による定期点検(法律で年1回以上)を受け、器具やホースの劣化にも注意を払う必要があります。こうした安全管理の留意点が多いことはデメリットですが、逆に言えば適切な対策を講じていれば安心して利用できるエネルギーとも言えます。LPガスそのものには強い臭気が付けられており、微量の漏れでも人が感知できるようになっています。万一ガス臭を感じたら速やかに火気厳禁・換気・元栓閉止を行うなど、都市ガス以上にガス漏れ初期対応が重要です。

その他のデメリットを知りたい方▼

LPガスの料金体系

LPガスの料金は、その設定方法や内訳が都市ガスとは異なります。ここではLPガス料金の仕組みと特徴について解説します。適正な価格で利用するために、料金体系を理解しておきましょう。

LPガス料金の仕組み

LPガスの料金は一般に二部料金制となっています。基本的な計算式は以下の通りです。

- LPガス料金 = 基本料金 + 従量料金(従量単価 × 使用量)

基本料金とは、ガスの使用量に関わらず毎月固定的に支払う料金部分です。ガスボンベや調整器・メーターなど供給設備の費用、保安点検費用、検針などにかかる費用を賄うためのもので、ガスを全く使わない月でも請求されます。一方、従量料金は実際のガス使用量に応じて課金される部分で、ガスそのものの原料費(輸入価格)や配送コストに連動します。従量料金の単価(1m³あたり○円)は各社が独自に設定し、仕入れ価格の変動等に応じて見直されます。

LPガスの小売価格は地域や販売事業者によって様々ですが、経済産業省・資源エネルギー庁は石油情報センターを通じて毎月平均的なLPガス価格を調査・公表しています。たとえば都道府県別の平均価格や全国平均価格が公開されており、消費者は自分の支払い価格がおおよそ平均より高いか低いかを知る目安にできます。またLPガスは原油市況に連動して輸入価格(CP, コントラクトプライス)が変動するため、原料費調整が行われる場合があります。原油高騰時にはガス料金が上がり、原油安定時には下がる傾向がありますが、その反映時期や程度も事業者によって異なります。

LPガス料金の特徴と留意点

自由料金制による価格差

都市ガス料金が公的な届け出制・認可制で比較的統一されているのに対し、LPガス料金は完全に自由化された市場です。全国に約1万6千社ものLPガス販売事業者が存在し、各社が競合状況やサービス内容に応じて独自の料金を設定しています。そのため同じ地域でも事業者が違えば料金水準に差が出ることがあります。特に賃貸住宅では物件オーナーと提携した事業者が独占供給しているケースが多く、近隣より割高な料金設定となっていても入居者はすぐには変更できない状況があります。消費者にとっては見えづらいですが、各都道府県の平均価格や適正価格の目安(公益的な価格情報提供機関による提示)を参考に、自身の契約料金が適切かチェックすることが推奨されます。

基本料金に含まれるサービス

LPガスの基本料金には前述のとおり設備維持費や保安サービス費が含まれています。これはLPガス特有の付加サービスとも言えます。販売店は定期的なガス設備点検や24時間緊急対応、ガスメーターや調整器の貸与などを行っており、その費用を基本料金で回収しています。そのため基本料金は地域平均でおおよそ1,500~2,500円/月程度ですが、設備の充実度によって異なる場合があります。たとえば非常用発電設備付きの大型バルク供給では基本料金が高めに設定され、逆に競争が激しい地域では低めに設定されることもあります。契約時には基本料金と従量単価の両方を確認し、自分の使用量だと月々いくら程度になるか試算してもらうと安心です。

契約・解約時の注意点

LPガスは契約時に供給設備の貸与契約を結ぶケースがあります。たとえばガス会社が給湯器やコンロを無償設置する代わりに一定期間の継続利用を約束させる契約や、一戸建ての宅内配管工事費を負担する代わりに配管所有権を保持する契約などです。このような契約では途中解約時に残存機器費用の精算を求められることがあります。近年、経済産業省の指導により「契約時に配管の所有者が誰か明示し、事前合意を取る」ことが業界指針で定められましたが、なお貸与配管が壁となって乗り換えが難しい事例もあります。したがってLPガスの料金交渉や事業者変更を検討する際は、契約上の制約(違約金や設備精算金の有無)を確認する必要があります。また引越しや新築時には複数のLPガス事業者から見積もりを取り、料金とサービス内容を比較することが望ましいでしょう。

LPガス供給時に注意したい契約内容について

災害時や安全性に関する特徴

LPガスは日常的なエネルギー供給のみならず、非常時の強さでも注目されています。また、安全に利用するための仕組みも都市ガスとは若干異なる点があります。ここでは災害時のLPガスの特性と、安全面の特徴について説明します。

災害時に発揮される強み

分散型エネルギーによる高いレジリエンス

LPガスは分散型で自立可能なエネルギーであるため、大規模災害時にその強さが発揮されます。個々の家庭・施設にボンベやタンクという形でエネルギーが蓄えられているため、一斉停電やガス導管破損が起きても直ちに使えなくなることがありません。災害時には電力など他インフラの復旧に時間を要する場合がありますが、LPガスは各戸が備蓄している燃料で独立して稼働できるのです。阪神淡路大震災や東日本大震災では、都市ガスは供給停止や復旧作業に数週間を要した地域がありました。一方LPガス利用世帯では、震災直後から自宅のガスコンロで炊事ができたり、暖房用のストーブが使えたりしたケースが多数報告されています。LPガスのこのレジリエンス(強靱性)は、防災エネルギー源として行政からも注目され、病院や避難所向けに災害対応型バルク設備を導入する取り組みも進んでいます。

「軒下在庫」による非常時の備え

前述したとおり、多くの家庭用LPガスは常に満タンの予備ボンベを備えています。このため、たとえ災害発生で新たなボンベ供給が途絶えた場合でも、1ヶ月程度は自給できる燃料備蓄がある計算になります。避難生活で最も重要な72時間を乗り切る上でも、LPガスの軒下在庫は非常に有効です。実際、東日本大震災では各地の避難所で残っていたLPガスボンベが活用され、炊き出しや暖房に使われました。また仮設住宅では、電気や灯油の供給が整うまでの間、LPガスが発電機や給湯・調理の燃料として主力となりました。これらの経験から、政府は平時からLPガス設備を備蓄的に持つことを奨励しています。医療施設や行政施設向けにはLPガス災害バルクの導入補助が行われており、耐震性に優れた大型タンクと非常用発電機をセットで設置するケースも増えています。このようにLPガスは「いざという時の備え」として心強いエネルギーなのです。

安全性に関する特徴と対策

ガスの特性に応じた安全対策

LPガスを安全に使うための基本事項は都市ガスとほぼ共通ですが、その物理的性質の違いに応じて対策が講じられています。まず、LPガスは空気より重いため、ガス漏れ時には床付近に滞留しやすいという点です。このため台所や居室には床面近く(床上30cm以内)にLPガス検知用のガス警報器を設置することが義務付けられています。一方、都市ガス(13A等メタン)は空気より軽く天井付近に溜まりやすいため、都市ガス用警報器は天井近くに設置されます。このようにガスの比重の違いに応じて適切な場所に警報器を備えることで、いち早く漏洩を感知できるようにしています。

ガス漏れ検知と法規制

LPガス・都市ガスに共通して、日本では臭いによるガス漏れ検知が制度化されています。純粋なLPガスや天然ガスは無臭ですが、ガス漏れ時に人間が気付けるよう、わずかな濃度でも特有の臭気を感じるように臭化剤が添加されています。高圧ガス保安法により「空気中0.1%(1/1000)ガスが混在しても感知できる濃度で着臭すること」が定められており、ガス漏れへの初期対応を促す仕組みとなっています。実際、「玉ねぎが腐ったような臭い」などと表現されるLPガスの臭気に気付いたら、火気厳禁・換気・元栓閉鎖・速やかな連絡という基本措置を取ることになっています。またガスメーターにはマイコンメーターと呼ばれる安全装置が内蔵され、異常流量や長時間使用を検知すると自動的にガス遮断する機能もあります(LPガス・都市ガス共に設置が義務)。

地震対策と保安体制

日本は地震国であり、ガス設備の耐震安全対策が重要です。LPガスについては、各家庭のボンベは必ず鎖やバンドで固定し転倒・落下を防止することが法律で義務付けられています。また供給元の充填所やバルク貯槽施設も耐震設計がなされており、大地震時でも容器バルブが自動遮断するしくみがあります。都市ガスも、大地震時にはガス会社が一斉に供給を遮断し、二次災害防止を図るシステム(緊急遮断システム)を備えています。LPガス業界も保安機関(液化石油ガス保安機構など)による点検・指導体制を敷き、定期講習や設備検査を実施しています。これらにより、適切に利用すればLPガスは安全性の高いエネルギーとして安心して利用できるようになっています。

LPガス利用の総合的な判断ポイント

最後に、LPガスを利用するかどうかを判断する際のポイントを総合的に整理します。引越し先で都市ガスとLPガスのどちらを選ぶべきか、あるいは新たにLPガス契約を結ぶ際に確認すべき事項など、消費者目線で押さえておきたいポイントを解説します。

引越し・契約時に確認すべきポイント

ガス種別と料金を事前に確認する

新居を探す際や引越し時には、まずその物件がLPガスか都市ガスかを確認しましょう。物件情報に記載がない場合は不動産会社や大家さんに尋ねます。LPガス物件であれば、入居前にガス料金の情報開示を受けることが重要です。経済産業省と国土交通省は2021年より入居者へのガス料金事前説明を促進しており、現在では賃貸契約時にLPガス料金表を提示する動きが広がっています。実際、LPガスは事業者ごとに料金が異なるため、引越してみたらガス代が想定以上に高かったというケースも起こりえます。そのため契約前に基本料金や従量単価、平均的な月額料金の見積もりを確認し、納得した上で契約することが大切です。また、オール電化や都市ガスとの光熱費比較も視野に入れて、自分の生活スタイルに合ったエネルギー選択を検討しましょう。

契約条件(無償貸与や配管所有)のチェック

一戸建て住宅でLPガスを導入する場合や、LPガス会社を乗り換える場合は、契約条件の細部まで確認します。前述のとおり、ガス会社が給湯器やエアコン等を無償提供しているケースでは、その費用がガス料金に上乗せされ長期契約が前提となっていることがあります。また新築時に工務店経由でLPガス配管工事を依頼した場合、配管の所有権がガス会社にあることもあります。後で他社に切り替えようとした際、高額な精算金を請求されトラブルになる例も過去に報告されています。現在では契約時に配管等の所有権について明示し家主と合意を取るルールがありますが、それでも貸与設備の存在は将来的な制約となりえます。そのため契約前に: 提供を受ける機器や工事の内容、それに伴う負担や縛り期間の有無を確認しましょう。必要であれば無償提供を受けず自前で設備を用意する選択肢も検討し、将来の自由度を確保することも一つの判断です。

都市ガス利用可能エリアなら慎重に比較検討する

お住まいの地域が都市ガス供給エリアで選択肢がある場合、都市ガスとLPガスのメリット・デメリットを総合的に比較しましょう。都市ガスは一般に料金面で有利であり、家計負担を抑えやすい傾向があります。特にガス暖房や浴室給湯など大量のガスを使うご家庭では、都市ガスを選ぶ方が月々の光熱費を低減できる場合が多いです。一方でLPガスは前述した災害時の強さやインフラ敷設不要といった利点があります。都市ガスは導管網が整備された都市部15道府県程度で主に利用され、地方ではLPガスが主流となっています。その地域で災害時に長期停電やガス供給停止が想定されるなら、LPガスの安心感も無視できません。両者が利用可能なエリアに引っ越す場合は、自身の重視するポイント(コストか災害対策かなど)に沿って選択すると良いでしょう。なお、オール電化住宅との比較では、調理や給湯でガスを使う利便性・好みも判断材料になります。総合的には、料金の安定性・経済性を取るなら都市ガス、エネルギーの独立性や強靱性を評価するならLPガスという傾向があります。いずれにせよ契約前に十分な情報収集を行い、納得のいく形でエネルギー契約を結ぶことが大切です。

参考資料・出典

- 資源エネルギー庁 「災害に強い分散型エネルギー、LPガスの利活用」(2021年7月30日公開)enecho.meti.go.jpenecho.meti.go.jp – LPガスの定義や都市ガスとの性質差、災害時のLPガス活用事例について解説した記事。

- 資源エネルギー庁 「LPガス料金に影響?知っておきたいLPガスの商慣行」(2024年2月20日公開)enecho.meti.go.jpenecho.meti.go.jp – LPガス業界の料金にまつわる商慣行(無償貸与や貸付配管)とその問題点・対策についての解説。

- 日本LPガス協会 「LPガスの性質」j-lpgas.gr.jpj-lpgas.gr.jp – LPガスの物理的性質(液化しやすさ、空気より重いこと、着臭の必要性など)に関する一次情報。

- 日本LPガス協会 「LPガスの環境性」j-lpgas.gr.jp – LPガス燃焼時のCO₂排出係数など環境性能についてのデータ。

- 日本ガス協会「都市ガスとLPガスの違い」enecho.meti.go.jp – 都市ガス(天然ガス)とLPガスの原料や供給方法の違いについて説明した資料。

- 全農エネルギー「LPガスと料金の仕組み」zennoh-energy.co.jp – LPガス料金の基本構造(二部料金制)について平易にまとめた解説。

- 消費者協会(プロパンガス料金消費者協会)「プロパンガスと都市ガスの料金比較」rexdaiko.comrexdaiko.com – LPガスと都市ガスの料金差に関する比較データやその理由の説明。

- 総務省消防庁「ガスの種類(防災危機管理eカレッジ)」fdma.go.jpiwatani.co.jp – 都市ガスとLPガスの比重の違いと、それに応じたガス警報器設置位置など安全対策に関する解説。