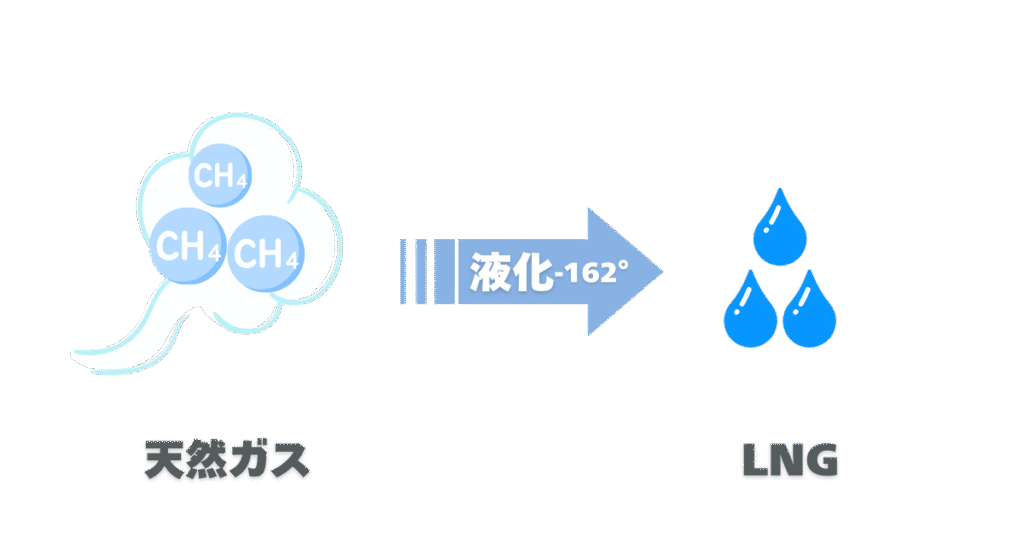

LNG(液化天然ガス)は、近年エネルギー分野で注目を集める燃料の一つです。

【結論】LNGとは、天然ガスを液化した燃料です。

Liquefied Natural Gas(液化天然ガス)の略です。

それでは天然ガスとは?

天然ガスの主成分=メタン(CH₄)になります。※採掘できる天然ガスの内90%がメタン。その後、不純物(CO₂や硫黄分、水分など)を取り除き、約-162℃まで冷却して液体にします。

液化によって体積が大幅に減るため、専用のLNGタンカー(大型輸送船)やタンクローリーで世界中に輸送できます。

専用のLNGタンカー(大型輸送船)▼

タンクローリー▼

LNGの輸送の流れ(ざっくり)

① 海外の液化基地

天然ガスを-162℃に冷やして液体(LNG)にする

↓

② LNGタンカーで日本へ運ぶ

超低温を保ったまま、専用のLNG船(タンカー)で海上輸送

↓

③ 受入基地(陸上設備)に到着

港にある「LNG受入基地」で荷下ろし。ここでいったん巨大な断熱タンクに保管される。

↓

④ 【2パターンの流れに分かれる】

🔹パイプライン供給(都市ガス会社や火力発電所向け)

→ LNGを再ガス化(気体に戻す)して、配管で各地へ送る。

🔸タンクローリー輸送(LNGのまま液体で運ぶ)

→ LNGをそのままタンクローリーに詰めて、ガスステーションや工場などに配送。

輸入先では、液体のLNGを受入基地の設備で再び気体に戻し(気化し)、パイプラインを通じて各地に供給します。

このようにLNGは、遠隔地のガス資源をも効率よく運ぶことを可能にしたエネルギーなのです。

LNGは輸入基地で再ガス化され、このようなタンクを通じて各家庭や工場へ都市ガスとして供給される。

しかし、日本では消費する天然ガスのほとんどを海外からのLNG輸入に依存しているのが現状です。

LNGの主成分はメタンであり、無色無臭の液体です。

(ただし漏洩時に備え、都市ガス用途では着臭剤を加えることがあります)。

液体状態では燃えませんが、気化させ空気と混合すると可燃性を持ちます。

LNGの主な使用用途と役割

LNGはクリーンかつ高効率なエネルギー源として、さまざまな分野で利用されています。

特に次のような用途で重要な役割を果たしています。

LNG使用用途・役割①火力発電

火力発電とは、石炭や石油、天然ガスなどの燃料を燃やして発生する熱エネルギーを電力に変換する発電方法です

発電所の燃料として大量に使用されます。

天然ガスを燃焼するガスタービン発電(LNG火力発電)は、石炭火力よりもCO₂排出が少なく、調整運転のしやすさから電力の需要変動に対応する電源として重宝されています。

日本では天然ガス消費の約6割が発電用途となっており、原子力発電所の停止後は電力供給の柱となりました。

つまり、天然ガスの輸入価格が上がると、電気料金も上がりやすいのはここが原因ってことですね!

発電コストが上がると、電気料金に転嫁される…!

LNG使用用途・役割②都市ガス

LNGは各地のガス会社によって家庭や業務用の都市ガス(家庭用ガス)として供給されています。

受入基地で気化した天然ガスは家庭や商業施設の調理・給湯・暖房に利用され、クリーンで使いやすい生活インフラを支えています。

日本では天然ガス消費の約3割が都市ガス向けで、日常生活に欠かせないエネルギーです。

LNG使用用途・役割③産業用途

工場など産業分野でもボイラーや加熱炉の燃料としてLNG由来の天然ガスが利用されています。

石油代替の燃料として導入が進み、製造プロセスの熱源や工業炉の燃料に使用されます。

また、一部ではLNGを燃料とする車両・船舶(LNG燃料船や天然ガス自動車)も登場し、運輸分野での活用も広がりつつあります。

これらの用途を通じて、LNGは発電から家庭まで幅広いエネルギー供給に関与しています。

特に大量供給が可能なことから、大規模需要(発電所や大工場)に適しつつ、クリーンな都市ガスとして地域の生活も支える柔軟性を持ったエネルギーと言えます。

LNGのメリット(長所)

LNGが注目されるのは、多くのメリット(長所)を持っているためです。

主なメリットを順に見てみましょう。

- 環境にやさしいクリーンエネルギー

LNGは石炭や石油に比べて燃焼時のCO₂排出量が約30~40%少なく、硫黄酸化物(SOx)はほとんど排出しません。また窒素酸化物(NOx)の排出も少なく、燃焼後に有害な煤(すす)や灰もほとんど残らないため、大気汚染や廃棄物の面でも優れています。こうした特性から、環境負荷の低減に貢献するクリーンなエネルギーとして評価されています。 - 安定供給とエネルギー安全保障への寄与

LNGは液体燃料としてタンカーで世界中から調達できるため、特定の産油国への依存度を下げエネルギー供給源の多様化に役立ちます。実際、日本はLNGをオーストラリア、マレーシア、カタール、ロシア、アメリカなど幅広い国から輸入しており、中東への偏重度が石油より低く抑えられています。供給元の分散により地政学リスクを相対的に低減できる点は、エネルギー安全保障上の大きなメリットです。また近年は液化技術や輸送効率の向上でコスト面でも競争力が高まり、発電燃料や工業燃料として経済的に利用しやすくなっています。 - 高いエネルギー効率

天然ガスは発熱量が高く、発電所ではガスタービンと蒸気タービンを組み合わせたコンバインドサイクル発電により高効率発電が可能です。少ない燃料で大きなエネルギーを得られるため、省エネにもつながります。また家庭や業務用の燃料としても熱効率に優れ、エネルギー利用の最適化に寄与します。

これらのメリットにより、LNGは環境負荷の低減と安定供給を両立できるエネルギー源として位置付けられています。クリーンエネルギー志向の中で、多くの企業や国がLNGを積極的に採用しているのはこのためです。

LNGのデメリット(短所・課題)

一方で、LNGにも留意すべきデメリットや課題があります。メリットと合わせて理解しておきましょう。

- 温室効果ガス排出の課題

LNGは他の化石燃料よりCO₂排出が少ないとはいえ、燃焼すればCO₂を排出する化石燃料であり、排出量がゼロにはなりません。また主成分メタンは強力な温室効果ガスで、産出・輸送過程で漏洩するとCO₂の25倍以上の地球温暖化効果を持つため、気候変動への影響が懸念されます。厳重な管理で漏洩リスクを減らす努力が求められます。 - 輸送・貯蔵に特殊な設備と高コストが必要

LNGは超低温(-162℃)での取り扱いが必要なため、液体を保持するための冷却設備や断熱タンクなど高度な技術インフラが不可欠です。

そのため初期投資が大きく、設備の維持にもコストがかかります。また、低温を保てなくなると液体が気化してしまうため、常に冷却管理が必要です。これら技術的ハードルが導入の障壁となる場合があります。 - 価格変動や地政学リスク

LNGは国際市場で取引されるエネルギーで、多くを輸入に頼る国では価格変動のリスクがあります。供給国の情勢不安や資源ナショナリズム、紛争などにより価格高騰や供給途絶が起こる可能性は否めません。実際、2022年にはロシア・ウクライナ危機に端を発した欧州の需要急増でアジア向けスポット価格が高騰し、日本の調達にも影響が及びました。こうした世界情勢による不透明さはLNG利用のリスク要因です。 - インフラ整備の必要性

LNGを利用するには受入基地(気化設備)、専用タンカー船、貯蔵タンク、ガス配管網など大規模なインフラが必要です。整備には時間と費用がかかるため、新興国やインフラ未整備の地域ではLNG導入のハードルが高くなります。インフラが未発達な地域で普及を進めるには、政府や企業による追加投資と長期的な計画が欠かせません。

以上のように、LNGは有望なエネルギー源である反面、気候変動への対応やインフラ・コスト面で克服すべき課題も抱えています。メリット・デメリットを正しく理解し、他エネルギーもうまく組み合わせることが重要です。

LNGと他のエネルギーとの違い(LPGなどとの比較)

LNGとよく比較されるエネルギーに**LPG(液化石油ガス)**があります。名前が似ていますが、中身や用途には違いがあります。ここではLPGを中心に、他のエネルギーとの違いを見てみましょう。

- 成分と液化方法の違い

LNGがメタン主体の天然ガス由来であるのに対し、LPGは主にプロパン(C₃H₈)やブタン(C₄H₁₀)など石油精製由来のガスが主成分です。LNGは約-162℃という極低温まで冷やさないと液体になりませんが、LPGはプロパンなら約-42℃程度で液化するため、常温でも圧力をかければ容易に液体にでき扱いやすいという違いがあります。 - エネルギー密度と貯蔵性

一般にLPGの方が体積当たりのエネルギー密度が高く、小型ボンベなどに詰めて運ぶことができます。LNGは冷却・断熱設備が必要な大型タンクでの貯蔵が基本で、大量輸送に適します。つまりLNGは大規模貯蔵・大量輸送向き、LPGはボンベ等による小口輸送・貯蔵がしやすいという差があります。 - 主な用途の違い

LNGは主に大規模な需要に応えるエネルギーで、発電所や大工場向けの燃料として用いられます。一方LPGは家庭用や業務用の燃料(コンロや給湯、暖房用のボンベガス)や、自動車燃料(タクシーのプロパン車など)として小規模分散利用に広く普及しています。このように需要規模に応じて適した使われ方が異なります。 - 環境性の違い

環境面ではLNGもLPGも石炭・石油よりクリーンな燃料で、CO₂や大気汚染物質の排出が抑えられます。厳密にはLNGの方が単位エネルギーあたりのCO₂排出量がやや少なく環境負荷が低いとされますが、両者ともクリーンエネルギーとして位置付けられています。

以上がLPGとの主な違いです。

その他、石炭や石油など固体・液体の化石燃料と比べても、LNGは燃焼時の環境負荷が低いことが特徴でした(この点は前述のメリットで触れました)。

一方、再生可能エネルギー(太陽光・風力など)とは、燃焼に伴うCO₂排出があるかないかという根本的な違いがあります。LNGはあくまで化石燃料ではありますが、後述するように再生可能エネルギーへの移行期におけるブリッジ(橋渡し)的な役割が期待されています。

日本におけるLNGの供給状況とエネルギー政策

日本はエネルギー資源の大部分を海外に依存している国であり、LNGもその例外ではありません。

参照:経済産業省エネルギー庁

国産の天然ガス生産は新潟県や北海道など一部で行われていますが規模は小さく、国内需要を満たすには輸入LNGに頼らざるを得ないのが現状です。

主要なLNGの輸入相手国について

主要なLNGの輸入相手国は、多い順にオーストラリア、マレーシア、カタール、ロシア、アメリカ合衆国、インドネシアなどです。

特にオーストラリアは日本向け供給を急増させており、2021年度には日本のLNG輸入量の約38%を占め最大の供給国となりました。

中東からの輸入は全体の15%前後(カタールやアブダビなど)で、石油に比べると中東依存度が低い点が特徴です。このような輸入先の分散は、日本がLNGを安定調達する上で大きな強みとなっています。

エネルギー政策

日本政府もLNGの安定供給をエネルギー政策の重要課題と位置付けています。

例えばエネルギー基本計画では、エネルギー安全保障の観点からLNG調達先の多角化や国内受入・貯蔵インフラの整備が掲げられています。政府やJOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)を通じて、海外ガス田開発への資本参加や長期契約の支援、非常時の在庫確保などが進められています。また、日本企業は産ガス国との官民協力(LNG産消会議の開催など)によって国際的なLNG市場の安定化にも貢献しています。

近年の情勢としては、世界的なLNG需給の変動が日本にも影響を及ぼしています。

2011年の東日本大震災以降、日本では原子力発電の代替としてLNG火力発電の需要が急増し、LNG輸入量が一時的に大幅増加しました。その後、省エネや再エネ導入拡大で需要は伸び悩みましたが、2022年には欧州のロシア産ガス供給停止に伴うLNG需要の急増で国際価格が高騰し、日本のエネルギー調達コストが上昇する事態も起きました。さらにロシア産LNG(サハリンプロジェクト)の継続確保問題など、地政学リスクへの対応も迫られました。このように国際情勢の変化は日本のLNG調達に直接影響するため、エネルギー安全保障上の備えがますます重要となっています。

脱炭素社会に向けたLNGの役割(橋渡しエネルギーとして)

カーボンニュートラル(脱炭素社会)を目指す中で、LNGは「橋渡しエネルギー(ブリッジ燃料)」として重要な役割を期待されています。再生可能エネルギーへの移行を進める過程で、石炭や石油など高炭素な燃料からLNGへ切り替えることで排出削減を図りつつ、エネルギーの安定供給を維持するというアプローチです。実際、天然ガス(LNG)は化石燃料の中で最もCO₂排出が少なく、再生可能エネルギーの出力変動を調整する電源(バックアップ電源)として引き続き重要な位置付けにあります。また、LNGは将来の水素エネルギー社会への繋ぎとして、水素やアンモニアの製造原料にもなり得るため、エネルギートランジションを支える燃料と言えます。

ただし、長期的にはLNGもCO₂を排出するため、真の脱炭素を実現するにはさらに踏み込んだ対策が必要です。そこで近年登場したのがカーボンニュートラルLNGという概念です。これはLNGの生産・輸送・消費の各過程で出るCO₂を、植林や他のクリーンプロジェクトでオフセット(相殺)することで実質的に排出ゼロを目指す取り組みです。カーボンニュートラルLNGは供給量が限られコスト高ではありますが、企業の温室効果ガス排出削減目標を達成する手段として導入が始まっています。

今後、再生可能エネルギーのさらなる拡大や蓄電技術の進歩により、発電や熱利用に占める化石燃料の割合は徐々に減っていくと見込まれます。その過程で、LNGは当面の間クリーンな橋渡し燃料として電力・ガス供給を支え、エネルギー移行を下支えする重要な役割を果たすでしょう。同時に、LNG利用自体もより環境負荷を低減する方向(CO₂回収・貯留技術の活用や、バイオガス由来LNGの活用など)へ革新が求められています。脱炭素社会に向けて、LNGは「無くすべき古い燃料」ではなく、「移行期を支える賢い活用」が鍵となるエネルギーなのです。

まとめ

LNG(液化天然ガス)は、天然ガスを液化した高効率でクリーンなエネルギーです。その仕組みと特性を理解するとともに、火力発電や都市ガスなど幅広い用途で現代社会を支えていることがわかります。環境性能や供給安定性といったメリットがある一方、温室効果ガス排出やインフラコストなどの課題も抱えています。他のエネルギーとの違いを踏まえて上手に位置付けることが重要です。

日本ではLNGがエネルギー需給の要となっており、安定供給と脱炭素の両面で戦略的な活用が図られています。今後、再生可能エネルギーシフトが進んでも、移行期における橋渡しエネルギーとしてLNGの果たす役割は大きいでしょう。LNGについて基礎から整理することで、エネルギー問題や脱炭素社会への道筋を理解する一助になれば幸いです。